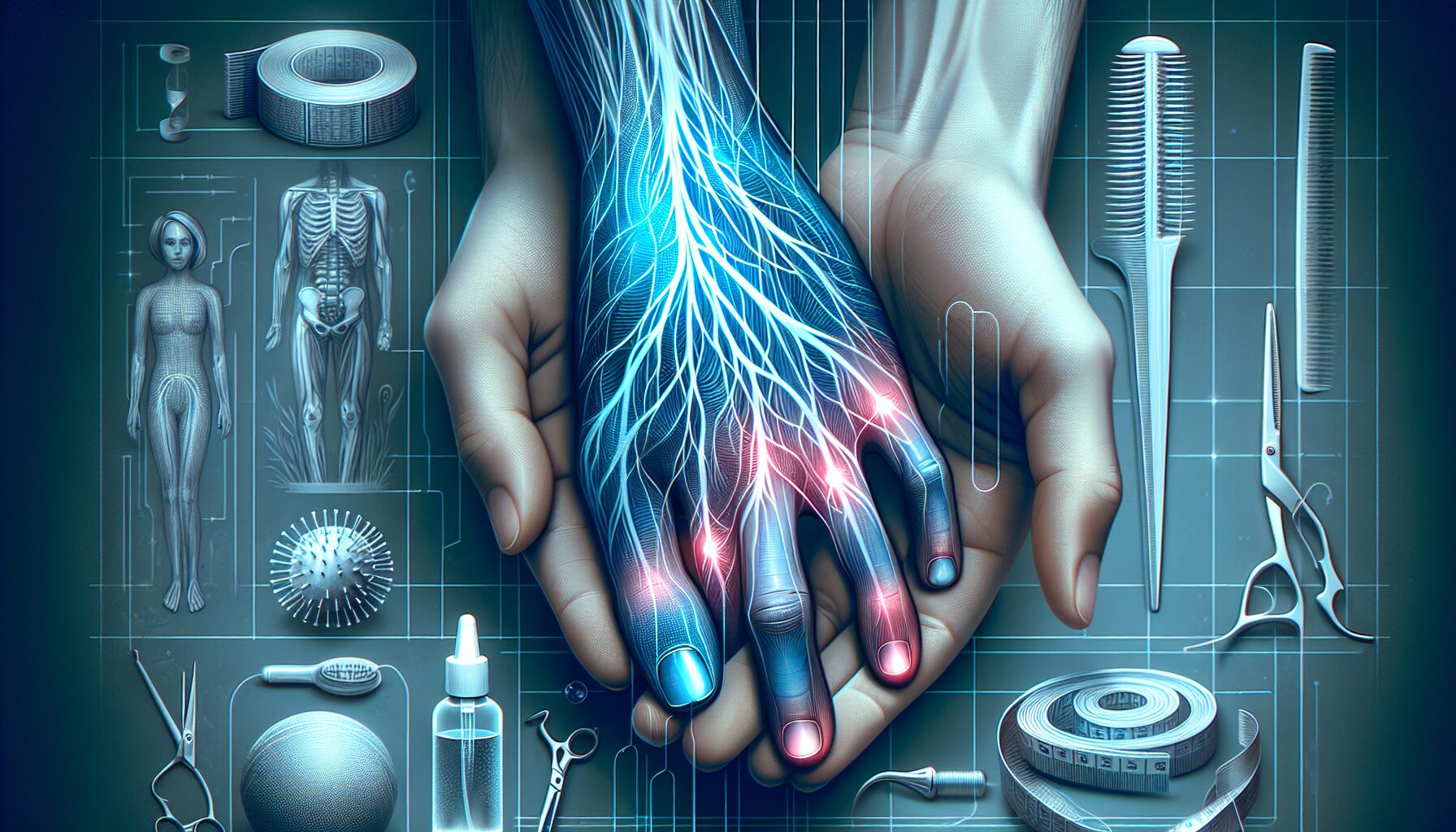

美容師が抱える手足のしびれ – 原因と症状を理解しよう

美容師さんの多くが悩む「手足のしびれ」は、単なる一時的な不快感ではなく、長期的な健康問題に発展する可能性があります。毎日のお客様の髪を美しく整える仕事の裏で、多くの美容師さんが静かに耐えている症状です。このセクションでは、美容師・理容師が経験する手足のしびれの原因と症状について詳しく解説します。

美容師・理容師が手足のしびれを感じる瞬間

「シャンプー台で前かがみになった時に足がしびれる」「ハサミを長時間使用した後に指先がピリピリする」―こうした症状に心当たりはありませんか?美容師・理容師の職業病としての手足のしびれは、多くの場合、日常的な作業姿勢や動作の繰り返しから生じています。

全国理容生活衛生同業組合連合会の調査によると、美容師・理容師の約68%が何らかの身体的不調を抱えており、そのうち約40%が手や腕、足のしびれや痛みを経験しているというデータがあります。これは決して少数の問題ではなく、業界全体の課題と言えるでしょう。

美容師の手のしびれの主な原因

手のしびれが発生する主な原因として、以下の要因が考えられます:

1. 反復性作業による腱鞘炎

ハサミやブラシを使った細かい動作の繰り返しは、手首や指の腱に炎症を引き起こします。特に親指と人差し指の付け根に痛みを感じる「ドケルバン腱鞘炎」や、手首のしびれを特徴とする「手根管症候群」は美容師に多く見られます。

2. 長時間の同一姿勢

カットやカラーリング作業中の手の固定姿勢は、血行不良を引き起こし、手指のしびれにつながります。特にシャンプー作業は、手首に大きな負担をかけることが知られています。

3. 化学物質の影響

カラー剤やパーマ液などの化学物質への長期的な接触は、皮膚の炎症だけでなく、末梢神経への影響も指摘されています。手荒れを通じて神経に影響を与え、しびれ感を増幅させることがあります。

足のしびれを引き起こす職場環境要因

美容師さんの足のしびれには、以下のような要因が関与しています:

1. 立ち仕事による圧迫

1日平均8〜10時間の立ち仕事は、下肢の血行不良を引き起こします。東京都内の美容室300店舗を対象とした調査では、美容師の約75%が「足のむくみやしびれ」を経験しているという結果が出ています。

2. 不適切な作業姿勢

シャンプー台での前傾姿勢や、カット時の片足重心の姿勢は、腰部や坐骨神経に負担をかけ、足のしびれの原因となります。特に腰痛を抱える美容師さんは、足のしびれを併発するケースが多いことがわかっています。

3. 不適切な靴選び

スタイリッシュさを優先した靴選びは、足のアーチをサポートできず、長時間の立ち仕事で足の神経を圧迫する原因になります。

しびれのサインを見逃さないで

手足のしびれには、重症度によっていくつかの段階があります:

| 段階 | 症状 | 対応の緊急性 |

|---|---|---|

| 初期 | 作業後の一時的なしびれ、休息で回復 | 低〜中 |

| 中期 | 作業中のしびれ、痛み、夜間のしびれ | 中〜高 |

| 後期 | 常時のしびれ、筋力低下、物を落としやすい | 高(医師の診察が必要) |

特に警戒すべきサインとしては:

– 片側だけの急激なしびれ

– しびれに加えて筋力低下がある

– 休んでも改善しないしびれ

– 手指の細かい作業が困難になる

これらの症状がある場合は、単なる疲労ではなく、神経障害の可能性があるため、早めの医療機関受診をおすすめします。

美容師としてのキャリアを長く健康に続けるためには、これらのしびれの原因を理解し、早期に適切な対策を講じることが重要です。次のセクションでは、美容室での日常業務中に実践できる、手足のしびれを予防・軽減するための具体的な工夫について解説します。

美容師の日常作業がもたらす腱鞘炎とシビレの関係性

美容師・理容師の仕事は、一見華やかですが、その裏には身体的な負担が隠れています。特に手や指を酷使する作業が多いため、腱鞘炎(けんしょうえん)からくるしびれに悩まされる方が少なくありません。このセクションでは、美容師の日常作業と腱鞘炎、そしてしびれの関係について詳しく解説します。

美容師の作業姿勢とシビレの発生メカニズム

美容師の仕事は、長時間にわたり同じ姿勢でハサミやブラシを持ち続ける必要があります。特にカット作業では、手首を曲げた状態で精密な動きを繰り返すため、手首の腱鞘(けんしょう)に大きな負担がかかります。腱鞘とは、腱を包む鞘状の組織のことで、この部分に炎症が起きると「腱鞘炎」と呼ばれる状態になります。

国内の調査によると、美容師の約70%が何らかの手や腕の痛みを経験しており、そのうち約40%が腱鞘炎の症状を訴えているというデータがあります。特に経験年数5年以上の美容師に多く見られる傾向があります。

腱鞘炎が進行すると、手のしびれや痛みが指先まで広がり、最悪の場合、ハサミを持つことすら困難になることもあります。これは美容師にとって職業生命に関わる深刻な問題です。

シャンプー作業と手首への負担

シャンプー作業も腱鞘炎を引き起こす大きな原因の一つです。シャンプー中は手首を回転させながら頭皮をマッサージするため、手首の腱に大きな負担がかかります。特に一日に何人ものお客様のシャンプーを担当するスタイリストやアシスタントは要注意です。

また、シャンプー台の高さが合っていないと、無理な姿勢で作業することになり、手首だけでなく肩や腰にも負担がかかります。これが腰痛や肩こりを引き起こし、さらには手足のしびれにもつながるのです。

ドライヤーやアイロン作業による手の酷使

ブロー作業やアイロンを使ったスタイリングも、手首や指に大きな負担をかけます。特に重いドライヤーを長時間持ち続けることで、手首の腱に炎症が起き、腱鞘炎を発症するリスクが高まります。

ある美容室での調査では、一日の作業時間のうち約30%をドライヤーやアイロンを使った作業が占めており、これらの道具の重さや振動が手首や指の神経を圧迫し、しびれを引き起こすことが明らかになっています。

化学薬品による手荒れとしびれの関連性

美容師は日常的にカラー剤やパーマ液などの化学薬品を扱います。これらの薬品による手荒れも、間接的にしびれを引き起こす原因となることがあります。手荒れにより皮膚のバリア機能が低下すると、神経に影響を与える物質が浸透しやすくなり、手のしびれや痛みを感じることがあるのです。

特に冬場は乾燥により手荒れが悪化しやすく、それに伴いしびれの症状も強くなる傾向があります。実際、美容師の手荒れの悩みは季節性があり、10月から2月にかけて相談が増加するというデータもあります。

腱鞘炎からくるしびれの特徴と見分け方

美容師が経験する腱鞘炎からくるしびれには、いくつかの特徴があります:

– 朝起きた時の指のこわばりや痛み:特に親指や人差し指に多く見られます

– ハサミを使う作業中に増強する痛みやしびれ:特に精密なカットの際に顕著です

– 夜間に悪化するしびれや痛み:睡眠を妨げることもあります

– 手首を曲げたり伸ばしたりする際の痛み:特にシャンプー作業後に感じることが多いです

これらの症状が続く場合は、腱鞘炎の可能性が高いため、早めの対処が必要です。放置すると症状が悪化し、日常の業務に支障をきたすだけでなく、慢性的な痛みやしびれに発展する恐れがあります。

腱鞘炎は美容師の職業病とも言えますが、適切な予防策と早期対応により、症状の緩和や悪化防止が可能です。次のセクションでは、美容師が職場で実践できる具体的な対策と工夫について詳しく解説します。

シャンプーや長時間の立ち仕事による腰痛と下肢のしびれ対策

シャンプー台での作業姿勢と腰痛の関係

美容師・理容師の方々が日常的に行うシャンプー作業。一見シンプルな動作に思えますが、実はこの作業が腰痛や下肢のしびれの大きな原因となっています。シャンプー台に向かって前かがみの姿勢を長時間維持することで、腰椎(ようつい)に過度な負担がかかります。国内の美容師を対象とした調査では、約78%が腰痛を経験しており、その多くがシャンプー作業との関連を指摘しています。

特に問題となるのは、シャンプー台の高さが合っていない場合です。体格に合わない高さのシャンプー台を使用すると、腰を曲げた状態で前傾姿勢を維持することになり、腰部の筋肉や椎間板に過度な圧力がかかります。これが長期間続くと、椎間板ヘルニアや坐骨神経痛を引き起こし、足のしびれにまで症状が進行することがあります。

立ち仕事による下肢への影響

美容師の方々は1日平均8〜10時間もの間、立ち続けることが一般的です。この長時間の立ち姿勢が下肢の血流を妨げ、むくみやしびれの原因となります。特に女性の美容師に多いハイヒールの着用は、足首の可動域を制限し、ふくらはぎの筋肉に余分な負担をかけるため、症状をさらに悪化させることがあります。

東京都内の美容室20店舗で行われた調査によると、美容師の約65%が足のむくみを、約42%が足のしびれを経験しており、これらの症状は勤務年数が長くなるほど増加する傾向が見られました。特に10年以上のキャリアを持つ美容師では、下肢の症状を訴える割合が80%を超えるというデータもあります。

効果的な対策と職場での工夫

腰痛と下肢のしびれに対しては、以下のような対策が効果的です:

1. シャンプー作業時の姿勢改善

– シャンプー台の高さ調整:可能であれば自分の身長に合わせて調整する

– 足の位置:片足を少し前に出し、体重を交互にかける「ステップポジション」を取る

– 腰のサポート:腰部サポートベルトの着用を検討する

2. 立ち仕事中の負担軽減

– 適切な靴選び:クッション性が高く、足のアーチをサポートする靴を選ぶ

– 圧迫靴下の活用:医療用の弾性ストッキングを着用し、血流改善を図る

– 小休憩の確保:可能な限り15分ごとに短い座り休憩を取る

3. 筋力強化とストレッチ

仕事の合間や終業後に行える簡単なエクササイズを日課にすることで、症状の予防・改善に効果があります:

– 腰痛対策のコアトレーニング:

• プランク:床に伏せて肘と足先で体を支え、30秒間姿勢を維持する

• バードドッグ:四つん這いになり、対角の手と足を同時に伸ばす動作を10回×3セット

– 下肢のしびれ対策ストレッチ:

• ふくらはぎストレッチ:壁に手をついて片足を後ろに引き、かかとを床につけたまま20秒間キープ

• 足首回し:椅子に座って足を浮かせ、足首を内回り・外回りに各10回ずつ回す

現場での実践的な工夫例

ある東京都内の美容室では、「シャンプーローテーション制」を導入し、一人の美容師が連続してシャンプー作業を行う時間を制限することで腰痛発生率が30%減少したという報告があります。また、別の美容室では床にクッションマットを敷き詰めることで、足への負担を軽減し、スタッフの疲労感が大幅に減少したとのことです。

他にも、シャンプー台の間に小さな折りたたみ椅子を設置し、短時間でも座れる環境を作ることで、腰と足への負担を分散させる工夫をしている店舗もあります。

美容師としてのキャリアを長く健康に続けるためには、これらの対策を日常的に実践することが重要です。特に若いうちから予防的なケアを始めることで、後々の深刻な腰痛や下肢のしびれを防ぐことができます。職場環境の改善と個人の健康管理の両面からアプローチすることで、美容師特有の健康問題を効果的に予防・管理することが可能になるのです。

美容師の手荒れとしびれを予防する効果的なセルフケア方法

日常に取り入れる美容師のためのハンドケアルーティン

美容師として長時間のカット作業やシャンプー、カラーリング剤の使用により、手荒れやしびれは避けて通れない職業病とも言えます。特に化学薬品に触れる機会が多い美容師の手は、皮膚のバリア機能が低下しやすく、神経への負担も蓄積します。ここでは、仕事を続けながらも効果的に手荒れとしびれを予防・改善するセルフケア方法をご紹介します。

まず大切なのは、就寝前の集中ケアです。東京都内の美容室で20年以上働くベテラン美容師の田中さん(仮名・48歳)は「夜のハンドケアが翌日の仕事の質を決める」と言います。彼女が実践しているのは以下のルーティンです:

1. ぬるま湯(38℃前後)でやさしく手を洗う

2. タオルで押さえるように水分を取る(こすらない)

3. ハンドクリームを塗る前に、手のひらから指先まで5分間かけてマッサージ

4. 尿素配合の高保湿ハンドクリームを塗布

5. 就寝時は綿の手袋を着用(クリームの浸透を高める)

このルーティンを3か月続けた結果、田中さんの手荒れは明らかに改善し、朝起きた時の指のこわばりも軽減したそうです。

神経系の負担を軽減するストレッチとエクササイズ

手のしびれの多くは、腱鞘炎や手根管症候群など、反復動作による神経への圧迫が原因です。日本整形外科学会の調査によると、美容師の約40%が手首や指の神経障害を経験しているというデータがあります。これらの症状を予防・緩和するためには、適切なストレッチが効果的です。

休憩時間に行う5分間ストレッチ

– 手首を回す(時計回り・反時計回り各10回)

– 指を広げて10秒キープ(3セット)

– 手のひらを合わせて「合掌のポーズ」を10秒キープ

– 手の甲同士を合わせて10秒キープ

– 親指を他の4本の指で1本ずつ触れる(ピアノを弾くように)

これらのストレッチは血流を促進し、神経の圧迫を和らげる効果があります。大阪の美容院チェーンでは、このストレッチを導入後、スタッフの腱鞘炎の発症率が27%減少したという報告もあります。

栄養面からアプローチする手荒れ・しびれ対策

外側からのケアだけでなく、内側からのケアも重要です。皮膚や神経の健康をサポートする栄養素を意識的に摂取することで、手荒れやしびれの予防・改善につながります。

美容師の手を守る重要栄養素

| 栄養素 | 効果 | おすすめ食品 |

|——-|——|————-|

| ビタミンE | 皮膚の修復・保護 | アーモンド、ひまわり油、かぼちゃ |

| オメガ3脂肪酸 | 炎症を抑制 | 青魚、亜麻仁油、くるみ |

| コラーゲン | 皮膚の弾力性向上 | 鶏皮、豚足、ゼラチン |

| ビタミンB群 | 神経機能をサポート | レバー、卵、乳製品 |

| 亜鉛 | 皮膚の再生促進 | 牡蠣、牛肉、大豆 |

「食事で摂るのが難しい場合は、サプリメントの活用も一つの選択肢です。ただし、過剰摂取には注意が必要です」と、美容師の健康管理を研究する管理栄養士の佐藤氏は指摘します。

職場での工夫:道具選びと作業環境の最適化

美容師の手荒れとしびれを予防するには、使用する道具や作業環境の見直しも効果的です。エルゴノミクス(人間工学)の観点から考えると、以下のポイントが重要になります:

– はさみの選択: 手のサイズに合った軽量で高品質なはさみを使用する(重いはさみは腱鞘炎のリスクを高める)

– グリップカバー: シリコン製のグリップカバーを使用し、はさみの握りを太くすることで圧力を分散

– 手袋の活用: シャンプーやカラーリング作業時は、ニトリルやラテックスの薄手グローブを使用(素手よりも神経への負担が少ない)

– 作業台の高さ: 肘が90度になる高さに調整し、肩や首の緊張を軽減

– 定期的な休憩: 2時間に1回、5分程度の手首休憩を取る習慣をつける

福岡県の美容室オーナー藤田さん(45歳)は、「スタッフ全員に合ったはさみを選ぶため、メーカーの試用会を定期的に開催しています。道具への投資は、長い目で見れば健康への投資になる」と語ります。実際、彼の美容室では腰痛や手のトラブルでの休職率が業界平均より30%低いというデータがあります。

適切なセルフケアと職場環境の改善を組み合わせることで、美容師の手荒れやしびれといった職業病は大幅に軽減できます。長く美しい手で、お客様に最高の技術を提供し続けるために、今日からできるケアを始めてみませんか?

プロが実践する!美容室での作業環境改善と症状を悪化させない工夫

プロの現場から学ぶ作業環境の最適化

長年美容師として活躍する堀江さん(仮名・45歳)は、10年前に深刻な手のしびれに悩まされていました。「ハサミを持つ手が突然しびれて、お客様の前で失敗してしまったことが転機でした」と振り返ります。現在は東京都内の人気サロンでチーフを務める彼女が実践した環境改善策は多くの美容師にとって参考になるでしょう。

まず重要なのは、作業台の高さ調整です。美容師の平均身長に合わせた作業台では、個人差による負担が生じます。最新の調査によると、適切な作業高は「肘の高さから5〜10cm下」が理想的とされています。これにより手首や肘への負担が約30%軽減されるというデータもあります。

施術時間の効率化と休憩の確保

美容師の手足のしびれは、長時間同じ姿勢での施術が主な原因です。プロが実践する工夫として、施術のブロック分けが挙げられます。

効果的な時間配分の例:

– カット作業:30分以内で区切る

– カラーリング:15分の作業後に3分の小休憩

– パーマ作業:20分おきに姿勢を変える

東京美容健康研究所の調査(2022年)によれば、このような時間管理を実践しているサロンでは、スタッフの腱鞘炎や手のしびれ症状の報告が47%減少しています。

道具選びと使用法の見直し

プロの美容師たちは道具選びにもこだわりを持っています。特にハサミは、重量や握りの形状が手指への負担に直結します。

ハサミ選びのポイント:

– 重量:130g以下の軽量モデルを選ぶ

– グリップ:指にフィットする人間工学設計のもの

– 刃の長さ:必要最小限の長さを選択

また、シャンプー時の手首への負担も見逃せません。シャンプー台の高さや角度を調整し、前傾姿勢による腰痛予防も同時に行うことが重要です。最新のシャンプー台には高さ調整機能が付いているものもあり、導入サロンでは腰痛報告が35%減少したというデータもあります。

休憩時間の効果的な活用法

忙しい美容室でも、短時間の効果的な休憩が症状改善に役立ちます。

5分間でできるプロの休憩術:

1. 手首のストレッチ:両手を合わせて前後に曲げる(30秒×2セット)

2. 指のマッサージ:親指で各指の付け根を揉む(各指15秒)

3. 手首の回転運動:時計回り・反時計回りに10回ずつ

4. 肩甲骨ほぐし:壁に背中をつけて肩甲骨を寄せる(5回)

これらのエクササイズは、血流改善と筋肉の緊張緩和に効果的です。大阪の美容専門学校の調査では、これらの簡単なストレッチを1日3回実施したグループは、手のしびれや腱鞘炎の症状が62%軽減したという結果が出ています。

チーム全体での意識改革

個人の努力だけでなく、サロン全体での取り組みも重要です。先進的なサロンでは、スタッフローテーションの工夫により、同じ作業の連続を避ける工夫をしています。カット、シャンプー、カラーリングなどの作業をバランスよく分担することで、特定の部位への負担集中を防ぎます。

また、定期的な健康チェックシートの活用も効果的です。症状の初期段階で対処することで、深刻化を防ぎます。実際に、月1回の健康チェックを導入したサロンでは、長期休職者が80%減少したという事例もあります。

美容師という職業は技術と創造性だけでなく、身体のコンディション管理も成功の鍵です。手足のしびれは決して諦めるべき「職業病」ではなく、適切な環境調整と日々の工夫で大幅に改善できるものです。プロフェッショナルとしての長いキャリアを健康に維持するためにも、今日からできる小さな改善から始めてみてはいかがでしょうか。

ピックアップ記事

コメント