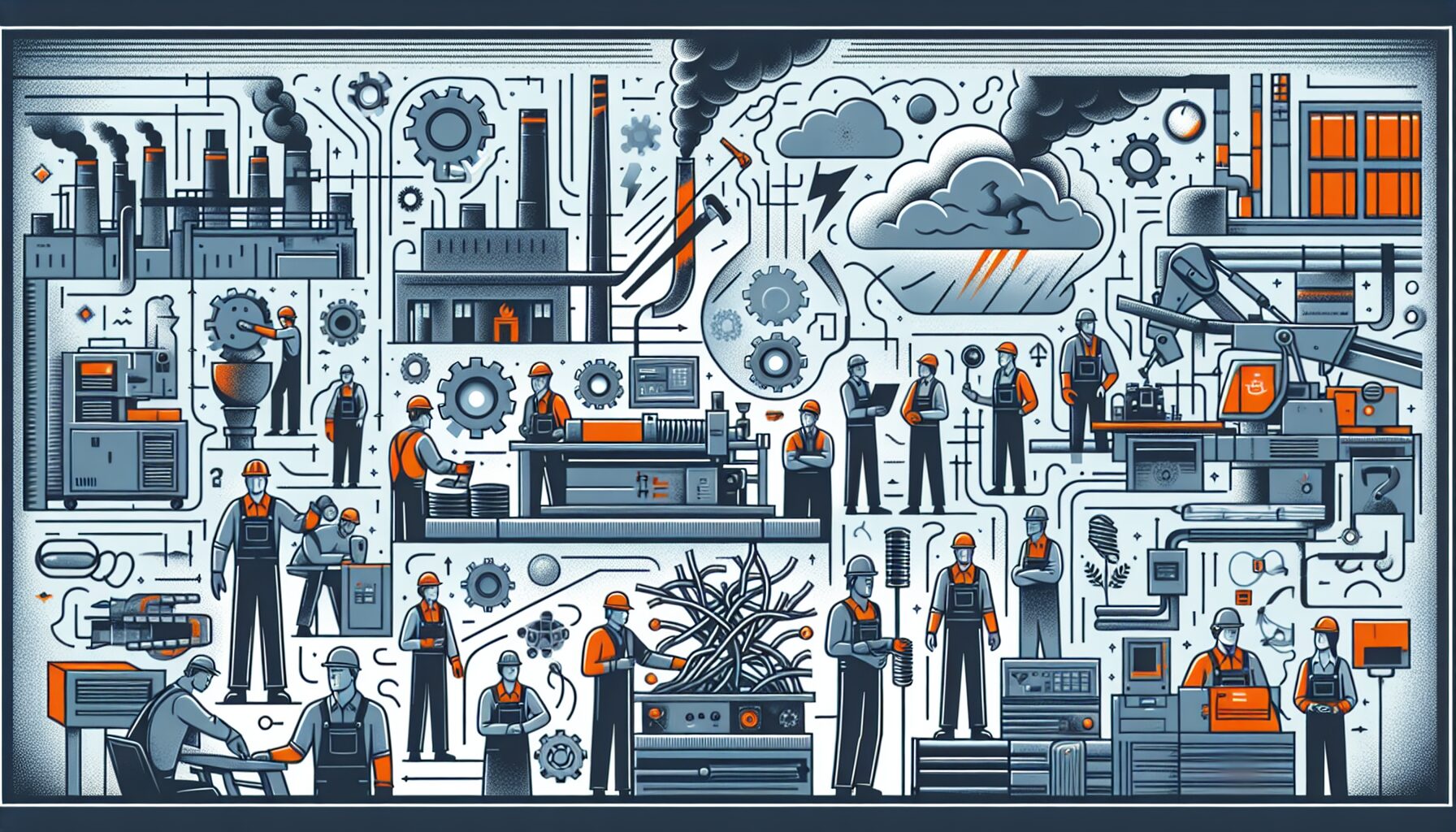

製造現場特有のストレス要因と身体への影響

製造現場では、日々の業務から生じる様々な要因が従業員の心身に影響を与えています。特に工場勤務の方々は、一般的なオフィスワーカーとは異なる独特のストレス要因に直面しています。このセクションでは、製造業特有のストレス要因とその身体への影響について、具体的な事例やデータとともに解説します。

製造現場で発生する身体的ストレス

工場勤務における最も顕著なストレス要因の一つが、身体的負荷です。厚生労働省の調査によると、製造業の労働災害の約60%が腰痛や筋骨格系の障害に関連しているというデータがあります。特に組立ラインや重量物を扱う現場では、同じ姿勢の継続や反復動作による腰痛リスクが高まります。

ある自動車部品製造工場では、1日8時間の立ち仕事で従業員の約35%が腰痛を訴えたという事例があります。これは単なる一時的な痛みではなく、慢性的な問題へと発展するケースも少なくありません。腰痛予防には、適切な作業台の高さ調整や定期的な姿勢変換が効果的とされています。

また、工具や機械からの振動障害も見過ごせない問題です。特にグラインダーやドリルなどの振動工具を日常的に使用する作業者には、手指のしびれや感覚障害が発生するリスクがあります。これは「白ろう病」とも呼ばれ、一度発症すると完全な回復が難しい職業性疾患です。振動障害対策としては、低振動工具の導入や作業時間の制限、防振手袋の着用などが推奨されています。

聴覚と呼吸器への影響

製造現場特有の環境要因として、騒音問題も深刻です。国内の調査では、製造業の作業環境の約40%が85デシベルを超える騒音レベルにあるとされています。長時間にわたるこのような環境での作業は騒音性難聴のリスクを高めます。

ある金属加工工場の事例では、適切な防音対策を講じなかった結果、10年以上勤務した従業員の約25%に聴力低下が見られたというデータがあります。騒音による健康被害の予防には、防音設備の充実や耳栓・イヤーマフの正しい着用が不可欠です。

さらに、溶接作業や化学物質を扱う現場では、粉じんや有害ガスによる呼吸器系への影響も懸念されます。これらは短期的な症状だけでなく、長期的な健康リスクにもつながる可能性があります。

精神的ストレスと疲労の蓄積

身体的な負担に加え、製造現場では精神的ストレスも蓄積します。特に以下の要因が影響しています:

- シフト勤務による生体リズムの乱れ:24時間稼働の工場では、夜勤や交代制勤務が一般的です。これにより睡眠障害やホルモンバランスの乱れが生じることがあります。

- 生産性プレッシャー:納期や生産目標達成のプレッシャーは、常に従業員の精神的負担となります。

- 単調作業による精神的疲労:同じ作業の繰り返しは、モチベーション低下や注意力散漫を引き起こす要因となります。

日本産業衛生学会の調査では、製造業従事者の約30%が何らかの精神的ストレス症状を感じているというデータがあります。これは一般事務職と比較して約1.5倍高い数値です。

工場勤務における身体的・精神的ストレスは、適切な対策を講じなければ、長期的には生産性の低下や休職率の上昇、さらには深刻な健康問題につながる可能性があります。次のセクションでは、これらのストレス要因に対する具体的な予防策と職場での工夫について詳しく解説します。

振動障害と騒音性難聴:工場勤務者が直面する健康リスク

工場勤務者にとって、振動や騒音は日常的な環境要因です。しかし、長期間にわたるこれらの曝露は、単なる不快感を超えた深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。本セクションでは、振動障害と騒音性難聴という二つの主要な健康リスクについて掘り下げ、その予防と対策について考察します。

振動障害:見えない健康リスク

振動障害とは、振動工具の長期使用によって引き起こされる末梢循環障害、末梢神経障害、骨・関節障害などの総称です。特に工場勤務者や建設作業員に多く見られる職業病の一つです。

厚生労働省の統計によると、2019年には全国で約300件の振動障害に関する労災認定がありました。これは氷山の一角に過ぎず、多くの潜在的な症例が報告されていないと考えられています。

振動障害の主な症状には以下のようなものがあります:

- 手指の蒼白化(レイノー現象)

- 手のしびれや痛み

- 握力低下

- 冷感や温度感覚の異常

- 細かい作業の困難さ

ある自動車部品製造工場の事例では、エアインパクトレンチを10年以上使用していた45歳の作業員が、冬場に手指の色が白く変わり、痛みを伴うようになりました。当初は単なる冷え性と考えていましたが、医師の診断により振動障害と判明したのです。

騒音性難聴:静かに進行する聴覚の喪失

工場勤務における別の重大なリスクが騒音性難聴です。これは85デシベル以上の騒音に長期間曝露されることで、徐々に聴力が失われていく不可逆的な障害です。

日本産業衛生学会の調査によれば、製造業従事者の約17%が何らかの聴力低下を経験しており、その多くが騒音曝露と関連しています。特に金属加工や製紙業などの現場では、常時90デシベルを超える環境で作業することも珍しくありません。

騒音性難聴の進行は非常に緩やかで、以下のような特徴があります:

- 初期段階では4000Hz付近の聴力低下から始まる

- 会話の理解度が徐々に低下する

- 耳鳴りを伴うことが多い

- 一度失われた聴力は回復しない

ある製鉄所で30年勤務した58歳の作業員は、「若い頃は気にしていなかった工場の音が、今になって家族との会話が聞き取りにくくなる原因だったと知り、もっと早く予防していればと後悔している」と語っています。

効果的な予防と対策

これらの健康リスクに対する対策は、個人レベルと組織レベルの両方で実施することが重要です。

振動障害の予防策:

- 低振動工具への切り替え(振動レベルが30%低減された新型工具の導入で、ある工場では症例報告が半減)

- 作業時間の制限と適切な休憩(1時間の連続使用ごとに10分の休憩を導入)

- 防振手袋の着用(ISO 10819規格に適合したもの)

- 手の保温と血行促進(作業前のストレッチや温熱療法)

- 定期的な健康診断と早期発見

騒音性難聴の対策:

- 耳栓や耳覆い(イヤーマフ)の適切な着用(正しく装着すると15〜30デシベルの騒音低減効果)

- 騒音源の隔離や防音壁の設置

- 作業工程の見直しと低騒音機器への更新

- 騒音曝露時間の管理と作業ローテーション

- 聴力検査の定期実施(年に1回以上)

ある電子部品製造会社では、総合的な騒音・振動対策プログラムを導入した結果、3年間で関連する健康問題の報告が42%減少し、生産性が8%向上したという報告もあります。

工場勤務における健康リスクは見えにくいからこそ、意識的な予防が必要です。特に腰痛などの筋骨格系障害と併せて対策を講じることで、より健康的で持続可能な職場環境を実現できるでしょう。

長時間の立ち仕事と腰痛問題:予防と対策の最新アプローチ

製造業の現場では、1日の大半を立ったまま過ごすことが一般的です。この長時間の立ち仕事が引き起こす腰痛問題は、多くの現場作業者にとって避けられない課題となっています。日本産業衛生学会の調査によると、工場勤務者の約65%が腰痛を経験しており、そのうち30%が慢性的な症状を抱えているというデータがあります。このセクションでは、長時間立ち仕事による腰痛の予防と対策について、最新のアプローチをご紹介します。

立ち仕事による腰部負担のメカニズム

長時間同じ姿勢で立ち続けると、腰椎(ようつい)と呼ばれる背骨の下部に過度な負担がかかります。特に工場勤務では、組立ラインや検査作業など、前傾姿勢を長時間維持する必要がある作業が多く、これが腰部への負担をさらに増大させます。

腰痛発生の主なメカニズムは以下の通りです:

- 筋肉疲労:同じ姿勢の維持による腰部筋群の持続的収縮

- 椎間板への圧力:立位姿勢による脊椎への垂直荷重

- 振動障害:工作機械などからの振動が腰部組織に与える微細損傷

- 血流不足:静的姿勢による筋肉への血流低下

産業医科大学の研究では、1日6時間以上の立ち仕事を行う作業者は、座り仕事中心の作業者と比較して腰痛発症リスクが約1.7倍高いことが報告されています。

エルゴノミクスを活用した作業環境改善

最新の予防アプローチとして注目されているのが、エルゴノミクス(人間工学)の視点から作業環境を見直す方法です。

高さ調整可能なワークステーションの導入は、作業者の身長差に対応し、最適な作業高さを確保することで腰部負担を軽減します。ある自動車部品工場では、調整可能な作業台の導入により、腰痛による欠勤が約40%減少したという事例があります。

疲労軽減マットの活用も効果的です。硬いコンクリート床の上に立ち続けることによる衝撃を吸収し、足裏から腰部への負担を分散させます。クッション性のある専用マットは、振動障害の予防にも寄与します。

作業姿勢とローテーションの工夫

作業者自身が実践できる対策としては、正しい作業姿勢の維持が重要です。

- 足を肩幅に開き、安定した立ち姿勢をとる

- 片足を低い台に乗せて交互に休ませる「片足休め」の実践

- 前かがみ姿勢を避け、作業物を適切な高さに配置する

- 定期的なストレッチによる筋肉緊張の緩和

また、企業側の取り組みとして注目されているのが作業ローテーション制度です。立ち仕事と座り仕事、または異なる筋肉群を使用する作業を90分〜120分ごとに交代することで、特定部位への負担集中を避けます。ある電子部品製造工場では、2時間ごとの作業ローテーションを導入したところ、腰痛報告が年間で23%減少したというデータがあります。

最新テクノロジーを活用した腰痛対策

近年では、ウェアラブルデバイスやアシストスーツなどのテクノロジーを活用した対策も進んでいます。

腰部サポートベルトは従来からありますが、最新のものは通気性と軽量性が向上し、長時間装着による不快感を軽減。適切な装着により腰部筋肉の負担を約20%軽減できるとされています。

さらに革新的なのがパワーアシストスーツです。モーターやバネの力で腰部への負担を軽減する装置で、重量物の持ち上げ作業だけでなく、立ち仕事による静的負荷の軽減にも効果を発揮します。大手製造業では試験導入が進み、騒音性難聴の予防対策と合わせて、総合的な労働環境改善の一環として注目されています。

工場勤務における腰痛問題は、個人の健康管理だけでなく、企業の生産性にも直結する重要課題です。最新の予防アプローチを積極的に取り入れることで、作業者の健康維持と企業の持続的発展の両立が可能になります。次のセクションでは、工場特有の騒音環境とそのストレス対策について詳しく見ていきましょう。

心身の健康を守る:製造業におけるストレスマネジメント技法

製造業の現場では、身体的な疲労だけでなく精神的なストレスも蓄積されがちです。このセクションでは、工場勤務における心身の健康維持のための具体的なストレスマネジメント技法を紹介します。日々の業務で感じる緊張や疲労から自分自身を守るための実践的な方法を、最新の研究データと現場の事例を交えてご紹介します。

身体と心のバランスを整える呼吸法

工場での長時間の立ち仕事や反復作業は、知らず知らずのうちに呼吸が浅くなり、体内の酸素供給が減少します。これが疲労感や集中力低下の原因となります。特に騒音性難聴の予防が必要な騒がしい環境では、無意識のうちに呼吸が乱れやすくなります。

短時間で効果的な「4-7-8呼吸法」を休憩時間に取り入れてみましょう。

1. 鼻から4秒かけて息を吸い込む

2. 7秒間息を止める

3. 口から8秒かけてゆっくりと息を吐き出す

この呼吸法を1日3回、各4サイクル行うだけで、自律神経のバランスが整い、ストレスホルモンの分泌が抑制されることが研究で示されています。ある自動車部品製造工場では、この呼吸法を導入した結果、従業員のストレス関連の欠勤が17%減少したという報告もあります。

工場勤務者のための「マイクロブレイク」戦略

長時間同じ姿勢での作業は腰痛などの身体的問題を引き起こします。特に振動工具を使用する作業者は振動障害のリスクも高まります。これらの対策として効果的なのが「マイクロブレイク」です。

マイクロブレイクとは、1〜2分程度の超短時間休憩を作業中に定期的に取り入れる方法です。日本産業衛生学会の調査によると、2時間ごとに2分間のストレッチを行った工場では、筋骨格系の症状報告が32%減少したというデータがあります。

効果的なマイクロブレイクの取り入れ方:

– 作業を1時間続けたら30秒間の深呼吸

– 2時間ごとに手首・肩のストレッチを1分間

– 振動工具使用後は必ず30秒間の手指のリラクゼーション

これらの小さな休憩は生産性を下げるどころか、集中力の維持と疲労回復によって品質向上につながることが多くの製造現場で実証されています。

認知行動療法を応用した思考パターンの改善

工場での繰り返し作業や高い品質要求は、「完璧主義」や「過度な自己批判」といった思考パターンを強化しがちです。これが慢性的なストレスの原因となることがあります。

認知行動療法の基本技術である「思考記録」を簡略化した方法を紹介します。ストレスを感じたとき、以下の3つの質問に答えてみてください:

1. 今、どんな考えが浮かんでいるか?

2. その考えに対する客観的な証拠はあるか?

3. 別の見方はできないか?

ある電子部品製造工場では、この方法を導入したチームリーダーグループのストレス評価スコアが平均22%改善し、職場の雰囲気も良くなったと報告されています。

職場環境の工夫による予防的アプローチ

ストレス対策は個人の努力だけでなく、職場環境の改善も重要です。騒音性難聴の予防のための防音対策や、振動障害対策として最新の低振動工具の導入など、設備面での投資も長期的には従業員の健康維持につながります。

2022年の厚生労働省の調査によれば、職場環境改善に投資した製造業の87%が従業員の健康状態の改善と生産性向上の両方を達成しています。特に照明の改善、休憩スペースの確保、エルゴノミクスに基づいた作業台の高さ調整などは、比較的低コストで高い効果が期待できる対策です。

工場勤務におけるストレスは避けられないものではありません。適切な知識と実践的な技法を身につけることで、製造現場特有のストレスと上手に付き合い、心身の健康を維持しながら充実した職業生活を送ることができるのです。

働きやすい工場環境づくり:経営者と従業員が共に取り組む改善策

工場環境を改善するためには、経営者と従業員が協力して取り組むことが不可欠です。双方の視点を取り入れた改善策は、ストレス軽減だけでなく生産性向上にも繋がります。本セクションでは、具体的な環境改善の取り組みとその効果について掘り下げていきます。

経営者主導の環境改善プロジェクト

製造業において、経営者が主導する環境改善は従業員の健康維持に直結します。特に工場勤務者が抱える身体的ストレスに対する配慮は重要です。日本産業衛生学会の調査によると、経営者主導の職場改善を実施した工場では、従業員の腰痛発症率が平均23%減少したというデータがあります。

具体的な取り組み事例として、以下のような施策が効果的です:

- 人間工学に基づいた作業台・椅子の高さ調整(腰痛や筋骨格系障害の予防)

- 防音材の活用や機械の定期メンテナンスによる騒音性難聴リスクの低減

- 適切な照明設備の導入(目の疲労軽減)

- 休憩スペースの確保と充実(精神的リフレッシュ)

愛知県のある自動車部品製造工場では、経営者が主導して「快適職場プロジェクト」を立ち上げ、特に振動障害の対策として最新の低振動工具を導入しました。その結果、従業員の手のしびれや痛みの訴えが導入前と比較して約35%減少し、作業効率も8%向上したという成果が報告されています。

従業員参加型の改善活動

環境改善において、現場で働く従業員の声を反映させることは極めて重要です。トヨタ生産方式で知られる「カイゼン」の思想を取り入れ、従業員自身が職場環境の問題点を指摘し、改善策を提案できる仕組みを構築することが効果的です。

ある電子部品製造工場では、月に一度「環境改善提案会」を開催し、従業員から寄せられた提案を経営陣と共に検討しています。この活動から生まれた改善事例として、作業台の高さ調整機能の追加により腰痛発症率が18%低下、工具の握り部分の改良により振動障害リスクが軽減されました。

従業員参加型の改善活動を成功させるポイントは以下の通りです:

| ポイント | 具体的な実践方法 |

|---|---|

| 提案しやすい雰囲気づくり | 匿名提案ボックスの設置、小集団活動の奨励 |

| 提案への迅速な対応 | 提案から2週間以内の回答を目標とする |

| 成功事例の共有 | 社内報や掲示板での改善事例の紹介 |

| 改善提案者への評価 | 表彰制度や報奨金制度の導入 |

デジタル技術を活用した新たな対策

近年、IoTやAIなどのデジタル技術を活用した職場環境改善も注目されています。センサー技術を用いて作業者の姿勢や動作を分析し、腰痛リスクを評価するシステムや、工場内の騒音レベルをリアルタイムでモニタリングして騒音性難聴の予防に役立てる取り組みが始まっています。

大阪の精密機器工場では、ウェアラブルデバイスを導入し、作業者の動作や身体負荷を測定。データ分析により、振動障害リスクの高い作業工程を特定し、作業方法の改善や休憩時間の最適化を図りました。この取り組みにより、従業員の身体的ストレスが27%低減し、欠勤率も改善されたと報告されています。

まとめ:持続可能な職場環境改善に向けて

工場勤務における身体的・精神的ストレスを軽減するためには、経営者と従業員が一体となった継続的な改善活動が不可欠です。特に振動障害や腰痛、騒音性難聴などの職業性疾病の予防には、設備面の改善と作業方法の見直しの両面からアプローチすることが重要です。

改善活動を持続させるためには、短期的な成果だけでなく、従業員の健康維持と生産性向上の両立という長期的視点を持つことが求められます。働きやすい工場環境づくりは、従業員の健康と企業の成長を同時に実現する、まさに「共創」の取り組みなのです。

ピックアップ記事

コメント